第十九話

「あの、柏木由紀に似ている人いますか」

柏木は恥を忍んで、店の前に立っていた黒服に話し掛けた。

1人でキャバクラに行くのは、柏木にとって初めてのことだった。普通なら、そんな勇気はない。

だが、有田が吉原のソープで、昼間知り合った森カンナ似の女と繋がり合っていることへの悔しさが、柏木の背中を押した。

「はい、恐らく京華さんのことだと思いますが、ご指名ですか」

「はい」

柏木は、自分がその女に好意を寄せてしまったことが、早くも知らない男にバレたようで恥ずかしかった。

黒服は、セット料金がどうだの、サービス料がどうだのと続けたが、緊張して硬くなっていた柏木の鼓膜は、それらを弾き返した。

柏木は、店の入り口近くのボックス席へと通された。

背中が大きく開いたドレスを着た女が横を通り過ぎると、2秒ほど遅れて甘いトワレの匂いが、フワッと柏木に降ってきた。

女装子とキャバ嬢は同じトワレをつけているかも知れないが、その匂いは明らかに違う。

「女の匂いがする」

口に出せば「キモい」と言われるであろう言葉を柏木は頭の中で発した。

タバコを吸わない柏木は、京華を待つ間の手持ち無沙汰を紛らわすために携帯をいじろうとポケットに手を入れた。

ちょうどその時、携帯のバイブが震えた。

液晶画面に表示されていたのは「先生」の番号だった。

何とまたタイミングが悪いんだと思いながらも、もう無碍に切るわけにはいかない。

「はい」

柏木は周りをキョロキョロと見渡しながらゆきの声で電話に出た。

「あ、ゆきさん、今夜会えないかね。また、淫乱な若い子連れて行くから、レズってみないかね」

それは柏木にとって、この上なく嬉しい知らせだった。

最初からキャバなんか行かずに「先生」に電話しておくんだった。

そう思ってはみたものの、今ここで店を出るわけにもいかない。

柏木は、ゆきの声で「お誘いありがとうございます」と言った。

「会えるんだね」

柏木は、右手を口元に宛てて壁を作り、声が周りに聞こえないよう、背中を丸めてそう尋ねる「先生」に返事しようとした。

そして、どこに行けばいいのか、裏返した声で聞いた。

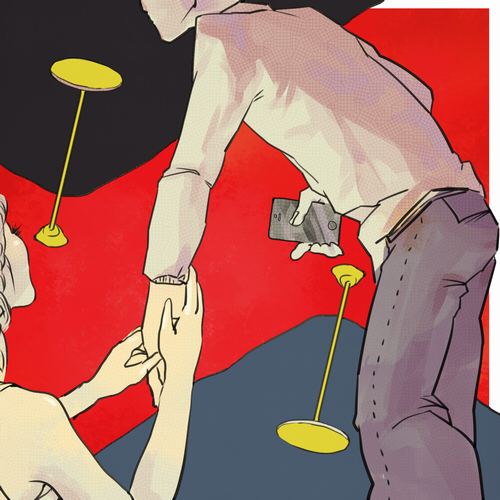

「あっ、柏木さん。嬉しい、指名で来てくれたなんて」

「先生」の声よりも先に、背中の方から女の声が飛び込んできた。

「すいません。また後で掛け直します」

柏木は更にトーンの増した声で早口にそう言うと、慌てて電話を切った。

振り返ると、昼間、上野のスタジオで会ったOLがいた。

髪を少し盛っていて、赤いドレスを着ているせいか、昼間よりも美人に見える。キャバ嬢に扮してドラマに出ている柏木由紀よりもいい女だ。紛れもなく柏木の好みの顔だった。

柏木の額からは、一気に汗が噴き出した。

好意を持った女に、生まれて初めて積極的な行動に出ようと意を決して店まで来たのに、女声を聞かれてしまったかも知れない。

京華は、そんな柏木の苦悩など知る由もなく、慣れた手つきでウイスキーの水割りを作り始めた。

氷を掴んでいたトングを握る指先は、白くなめらかだった。

あの指で自分のモノを握られたらどんな気分だろうか。

いつも女装子になって、男のゴツゴツした指にばかり握られている柏木には、それだけでもセックスと同じくらいの価値があるように思えた。

「カメラマンの人は一緒じゃないんですね」

「うん。あの人、ほら、最後に撮ったモデルさんの店に行ったから」

「あっ、そうか。吉原でしたっけ」

京華の口から「吉原」という言葉が出るのを聞いただけで柏木は狼狽え た。

昼間、有田が京華に風俗で働いていないかを聞いたが、もしも京華が「はい」と答えていたら、行っていたかも知れないと、柏木は思った。

でも、こんな可愛い人の前で勃起したイチモツを晒すのは相当に恥ずかしいだろう。そう言えば京華は、自分のことをマゾだと言っていた。一体、どんなことをされると感じるのだろう。

柏木は、京華が作った水割りのグラスを唇につけたままで言葉は出ない。ただ脳の中では饒舌に、京華に話し掛けていた。

それから京華と一体何を話したのか、柏木は覚えていない。恐らく京華が振ってくれた話しに、「うん」とか「はい」とだけ答えながら、ドレスから覗いていた白い生足をじっと見つめていたのだろう。

「お時間ですが、延長はどうなさいますか」

黒服にそう言われて時計を見ると、確かに入店から50分が過ぎていた。

「いや、用事があるので帰ります」

柏木の用事とは、言うまでもなく「先生」へ電話することだった。

「帰っちゃうんですか」

と、京華は両手で柏木の左手を握った。

柏木は嬉しさと恥ずかしさで心臓が破裂しそうだった。

その時、また、ポケットの中で携帯が震えた。

柏木は会計をテーブルの上に置くと、右手で「ゴメン」と京華に会釈し て、携帯を耳に宛てながら早足で店を出た。

歌舞伎町の雑踏の中では、女声で話しても全然平気だった。

「ゆきさん、12時に京王プラザに来てもらえるかね。えーと、部屋は南館の3411」

電話口の「先生」は少し酔っているようだった。

柏木は、「はい」と精一杯女の真似をした声で答えた。

ツイート

- 志井愛英

- 小説家。昭和41年生まれ。同性愛者、風俗嬢、少数民族、異端芸術家など、マイノリティを題材にした作品が多い。一部の機関誌のみでしか連載しておらず、広く一般に向けた作品は本篇が初。

瞑想サウナ記事一覧

カチカチ丘コラム一覧

- ヘッジファンドに情報を売る男

- 今夜、すべてのクロッチを

- 瞑想サウナ

- 竹光殺法じゅて~むで候

- オナホール戦記W

- 伊藤MILK!

- 日本の沼

- それイけ! チンチンカモカモ

- 復活!日本ミニスカ倶楽部

- ナマ漫画

- 竿に訊け

- 爆発映画のススメ

- なぜ中年男性が女子小中学生~

- 第一回 「綿100%、ピコレース付きの純白パンツ」

- 第二回 「3年間同棲した彼女のパンツ」

- 第三回 「あいだゆあのピンクのTバック」

- 第四回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:前編

- 第五回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:後編

- 第六回 「囮の妻のパンツ」

- 第七回 「私的パンティジャケットベスト10」

- 第八回 「さくらのパンティ」

- 第九回 「恋のシュビドゥパンツ」

- 第十回 「地球の裏側のパンツ泥棒事情」

- 第十一回 「好きなコはできた」

- 第十二回 『The Times They Are a-Changin’(時代は変る)』

- 第十三回 「Too Much Panty Business」

- 第十四回 「コロナ鬱とコロナ躁」

- 第一回 「あこがれのセーラーちゃん」

- 第二回 「セックスの世界観」

- 第三回 「ぴことちこ」「さとあな」

- 第四回 「フェラホール」

- 第五回 「オナホ女子のオナホ女子会(1/5)」

- 第六回 「オナホ女子のオナホ女子会(2/5)」

- 第七回 「オナホ女子のオナホ女子会(3/5)」

- 第八回 「オナホ女子のオナホ女子会(4/5)」

- 第九回 「オナホ女子のオナホ女子会(5/5)」

- 第十回 「オナホ超飲み会現場レポート」

- 第十一回 「ジ・オナホポエム 〜 オナホパッケにおける文章の力」

- 第十二回 「パロディホール」

- 第十三回 「第二部 序文」

- 第十四回 「皮オナ期のちんちんへ」

- 第十五回 「奨学金をオナホにつぎ込んだエロ大学生」

- 第十六回 「NASAの最先端無毛ツルツルまんこ」

- 第十七回 「ハルミデザインズとアメリカ製Real Dollのラブドール」

- 第十八回 「ココナツオナホ」

- 第十九回 「オナーパンツ」

- 第二十回 「家電でオナマシン【GuWOOO】」

- 第二十一回 「コバヤシ君」

- 第二十二回特別編 「器具田教授に17の質問」

- 第二十三回 「アダルトVRフェスタ」

- 第一回 「マリークワントとツィッギー」

- 第二回 「麻生真美子」

- 第三回 「皇太子ご成婚報道パンチラ 田丸美寿々」

- 第四回 「スカイマークのミニスカ制服」

- 第五回 「キャサリン妃、至る所で捲れ上がるスカート」

- 第六回 「熟女ミニスカ推進派の星、 NHKアナ有働由美子、再び勝負しろ」

- 第七回 「美脚パンチラの闘士、米倉涼子 期待を裏切らない超ミニ・パンチラ」

- 第八回 「元宝塚、和央ようか46歳、 先輩女優を凌駕する 貫禄の激烈ミニ&悩殺パンチラ」

- 第九回 「菜々緒、プールでビキニのお約束ポーズよりも数倍エッチに悩殺、ビキニとミニスカのコラボ」

- 第十回 「2014年ミス・インターナショナル世界大会は日本で開催」

- 第十一回 「真矢みき・50歳偉丈夫が繰り出した切り札パンチラ」

- 第十二回 「テレ朝のエース候補だった才色兼備の女子アナ 野村真季の残念な凋落」

- 第十三回 「元ヤンキー、佐々木希はパンチラを捨て ダイコン女優から演技派に開眼か!?」

- 第十四回 「吉瀬美智子 40歳で取材記者騒然の超ミニ・パンチラなのに翌日は報道規制の圧力で地味写真ばかり」

- 第十五回 「おいおい、台湾で開催されるモーターショーはとんでもないことになってるぞ」

- 第十六回 「かとうれいこ一日署長が魅せた熟れたミニスカ」

- 第十七回 「片瀬那奈、NHKドラマ会見でパンチラ勃発もネット画像で広まった写真は皆無…の謎」

- 第十八回 「フジテレビの女帝、乳出し熟女アナ阿部智代 遂にアナウンサー復帰ならず、引退」

- 第十九回 「さすが五輪招致の功労者、鉄壁の防御でこれが限界か、滝川クリステル」

- 第二十回 「あの上昇志向の塊、皆藤愛子がお堅い番組に超ミニ出演でパンチラ」

- 第二十一回 「フリーアナウンサー美馬怜子 武豊に仕掛けたハニートラップ策略 世間にバレバレ、非難のド壷」

- 第二十二回 「清純演技派の石田ゆり子にこの翳りの透けるエロパンティを 穿かせたのは誰だ…」

- 第二十三回 「祝!北川景子、ご結婚パンチラ 共演者キラーの勲章を返上」

- 第二十四回 「歌姫・浜崎あゆみ、チラリどころかテレビ史上最大のパンティ面積を公開」

- 第二十五回 「小林麻耶、36歳のブリッコ超ミニ・熱烈応援」

- 第二十六回 「長澤まさみ、伊勢谷友介と破局で 再びミニスカ魂に火が着いた!」

- 第二十七回 「2016世相ブラ発表 あまりにも下半身がなおざりですよ」

- 第二十八回 「アメリカのアイスホッケーは肉弾戦だが試合途中の氷上整備は超ミニで息抜き」

- 第二十九回 「伊勢谷友介と破局してから やっぱりエロ全開の長澤まさみ」

- 第三十回 「ザイナ・ドリディと三田佳子」

- 第一回 「私のネタ作り」

- 第二回 「外でシコる」

- 第三回 「死者でシコれるか」

- 第四回 「偽装問題」

- 第五回 「人間に生まれて」

- 第六回 「息子がシコりまくっていたら」

- 第七回 「乳を吸うのはかっこ悪い?」

- 第八回 「Facebook」

- 第九回 「女に生まれ変わったら」

- 第十回 「シャブSEX」

- 第11回 「ワールドカップ」

- 第12回 「夏場は特にお気をつけください」

- 第13回 「ここにキスして」

- 第14回 「心霊写真」

- 第15回 「抜き差しならない」

- 第16回 「マンコ」

- 第17回 「ニュース」

- 第18回 「細い脚」

- 第19回 「マン毛」

- 第20回 「娘がヤリマンだったら」

- 第二十一回 「オナニー」

- 第二十二回 「ヘヴィメタル」

- 第二十三回 「便意」

- 第二十四回 「妄想SEX」

- 第二十五回 「報道被害」

- 第二十六回 「春画」

- 第二十七回 「夢精」

- 第二十八回 「再生」

- 第二十九回 「抱負」

- 第三十回 「ベッキー」

- 第一回 「綿100%、ピコレース付きの純白パンツ」

- 第二回 「3年間同棲した彼女のパンツ」

- 第三回 「あいだゆあのピンクのTバック」

- 第四回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:前編

- 第五回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:後編

- 第六回 「囮の妻のパンツ」

- 第七回 「私的パンティジャケットベスト10」

- 第八回 「さくらのパンティ」

- 第九回 「恋のシュビドゥパンツ」

- 第十回 「地球の裏側のパンツ泥棒事情」

- 第十一回 「好きなコはできた」

- 第十二回 『The Times They Are a-Changin’(時代は変る)』

- 第十三回 「Too Much Panty Business」

- 第十四回 「コロナ鬱とコロナ躁」

- 第一回 「あこがれのセーラーちゃん」

- 第二回 「セックスの世界観」

- 第三回 「ぴことちこ」「さとあな」

- 第四回 「フェラホール」

- 第五回 「オナホ女子のオナホ女子会(1/5)」

- 第六回 「オナホ女子のオナホ女子会(2/5)」

- 第七回 「オナホ女子のオナホ女子会(3/5)」

- 第八回 「オナホ女子のオナホ女子会(4/5)」

- 第九回 「オナホ女子のオナホ女子会(5/5)」

- 第十回 「オナホ超飲み会現場レポート」

- 第十一回 「ジ・オナホポエム 〜 オナホパッケにおける文章の力」

- 第十二回 「パロディホール」

- 第十三回 「第二部 序文」

- 第十四回 「皮オナ期のちんちんへ」

- 第十五回 「奨学金をオナホにつぎ込んだエロ大学生」

- 第十六回 「NASAの最先端無毛ツルツルまんこ」

- 第十七回 「ハルミデザインズとアメリカ製Real Dollのラブドール」

- 第十八回 「ココナツオナホ」

- 第十九回 「オナーパンツ」

- 第二十回 「家電でオナマシン【GuWOOO】」

- 第二十一回 「コバヤシ君」

- 第二十二回特別編 「器具田教授に17の質問」

- 第二十三回 「アダルトVRフェスタ」

- 第一回 「マリークワントとツィッギー」

- 第二回 「麻生真美子」

- 第三回 「皇太子ご成婚報道パンチラ 田丸美寿々」

- 第四回 「スカイマークのミニスカ制服」

- 第五回 「キャサリン妃、至る所で捲れ上がるスカート」

- 第六回 「熟女ミニスカ推進派の星、 NHKアナ有働由美子、再び勝負しろ」

- 第七回 「美脚パンチラの闘士、米倉涼子 期待を裏切らない超ミニ・パンチラ」

- 第八回 「元宝塚、和央ようか46歳、 先輩女優を凌駕する 貫禄の激烈ミニ&悩殺パンチラ」

- 第九回 「菜々緒、プールでビキニのお約束ポーズよりも数倍エッチに悩殺、ビキニとミニスカのコラボ」

- 第十回 「2014年ミス・インターナショナル世界大会は日本で開催」

- 第十一回 「真矢みき・50歳偉丈夫が繰り出した切り札パンチラ」

- 第十二回 「テレ朝のエース候補だった才色兼備の女子アナ 野村真季の残念な凋落」

- 第十三回 「元ヤンキー、佐々木希はパンチラを捨て ダイコン女優から演技派に開眼か!?」

- 第十四回 「吉瀬美智子 40歳で取材記者騒然の超ミニ・パンチラなのに翌日は報道規制の圧力で地味写真ばかり」

- 第十五回 「おいおい、台湾で開催されるモーターショーはとんでもないことになってるぞ」

- 第十六回 「かとうれいこ一日署長が魅せた熟れたミニスカ」

- 第十七回 「片瀬那奈、NHKドラマ会見でパンチラ勃発もネット画像で広まった写真は皆無…の謎」

- 第十八回 「フジテレビの女帝、乳出し熟女アナ阿部智代 遂にアナウンサー復帰ならず、引退」

- 第十九回 「さすが五輪招致の功労者、鉄壁の防御でこれが限界か、滝川クリステル」

- 第二十回 「あの上昇志向の塊、皆藤愛子がお堅い番組に超ミニ出演でパンチラ」

- 第二十一回 「フリーアナウンサー美馬怜子 武豊に仕掛けたハニートラップ策略 世間にバレバレ、非難のド壷」

- 第二十二回 「清純演技派の石田ゆり子にこの翳りの透けるエロパンティを 穿かせたのは誰だ…」

- 第二十三回 「祝!北川景子、ご結婚パンチラ 共演者キラーの勲章を返上」

- 第二十四回 「歌姫・浜崎あゆみ、チラリどころかテレビ史上最大のパンティ面積を公開」

- 第二十五回 「小林麻耶、36歳のブリッコ超ミニ・熱烈応援」

- 第二十六回 「長澤まさみ、伊勢谷友介と破局で 再びミニスカ魂に火が着いた!」

- 第二十七回 「2016世相ブラ発表 あまりにも下半身がなおざりですよ」

- 第二十八回 「アメリカのアイスホッケーは肉弾戦だが試合途中の氷上整備は超ミニで息抜き」

- 第二十九回 「伊勢谷友介と破局してから やっぱりエロ全開の長澤まさみ」

- 第三十回 「ザイナ・ドリディと三田佳子」

- 第一回 「私のネタ作り」

- 第二回 「外でシコる」

- 第三回 「死者でシコれるか」

- 第四回 「偽装問題」

- 第五回 「人間に生まれて」

- 第六回 「息子がシコりまくっていたら」

- 第七回 「乳を吸うのはかっこ悪い?」

- 第八回 「Facebook」

- 第九回 「女に生まれ変わったら」

- 第十回 「シャブSEX」

- 第11回 「ワールドカップ」

- 第12回 「夏場は特にお気をつけください」

- 第13回 「ここにキスして」

- 第14回 「心霊写真」

- 第15回 「抜き差しならない」

- 第16回 「マンコ」

- 第17回 「ニュース」

- 第18回 「細い脚」

- 第19回 「マン毛」

- 第20回 「娘がヤリマンだったら」

- 第二十一回 「オナニー」

- 第二十二回 「ヘヴィメタル」

- 第二十三回 「便意」

- 第二十四回 「妄想SEX」

- 第二十五回 「報道被害」

- 第二十六回 「春画」

- 第二十七回 「夢精」

- 第二十八回 「再生」

- 第二十九回 「抱負」

- 第三十回 「ベッキー」